了解白領、藍領階級的由來|透過《做工的人》認識藍領生活

文 : MyVideo 影音編輯室 2020-07-07文 / awoo(Kai, Terry)

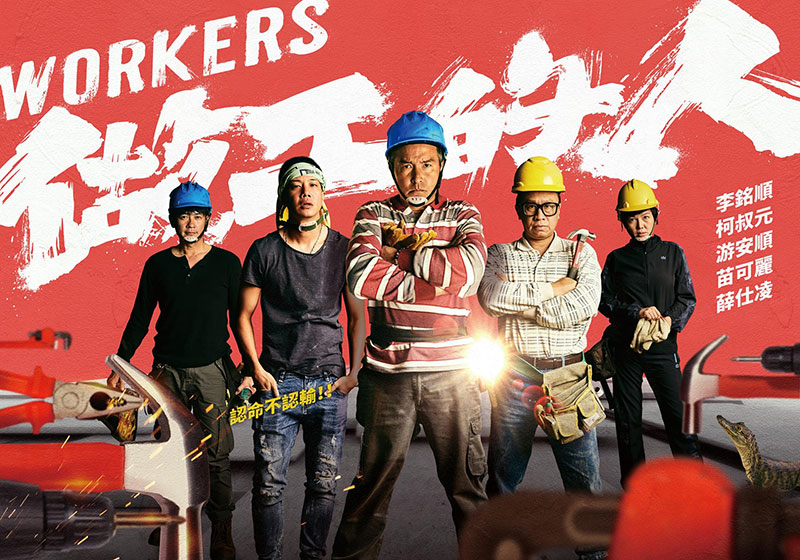

《做工的人》描繪著台灣基層工人的生活,透過對藍領階級的細膩刻畫、精準體現工人的生活百態,讓《做工的人》自播出到完結,一直都有著亮眼的成績。而劇中幽默卻不失深度的表演節奏,不僅演繹出長年被社會忽視的工人百態,也表達出眾多藍領階級無法逃避的殘酷現實面。而其中所謂的藍領、白領階級究竟是怎麼來的?讓我們一起來深入了解吧!

▎2024年李銘順x溫昇豪最新犯罪懸疑劇《誰殺了她》>> MyVideo 熱播中

藍領階級是什麼意思?

藍領階級(Blue-collar worker)一詞較廣為人知時,是由美國社會學家C.W.米爾斯在其出版書籍中,將勞動者分為藍領階級與白領階級兩大類,而名稱主要以不同型態的勞動者,在當時普遍的穿著而延伸的名詞,這兩者的差異在於:

藍領階級(Blue-collar worker)

| 勞動型態 | 以付出「體力」為主,從中獲得工作報酬,即所謂的體力勞動者。 |

| 職業特色 | 多以組裝、生產等體力勞動,通常工作環境自由度較低、作業風險較高,如《做工的人》中開挖土機、焊接、板模工人等勞力工作。 |

| 常見職業 | 工地人員、技師、機械維修員、廚師、送貨員等技術類人員。 |

| 『藍領』由來 | 工地人員、技師、機械維修員、廚師、送貨員等技術類人員。 |

白領階級(white-collar worker)

| 勞動型態 | 付出勞動以「非體力」(知識型)為主,進而獲得工作報酬。 |

| 職業特色 | 工作多以管理職位、文書作業等非體力取向,通常工作風險較藍領低,薪資平均而言也較高,但隨著時代變化,薪資高低已非絕對。 |

| 常見職業 | 辦公室上班族、管理階層、教師、律師等職業。 |

| 『白領』由來 | 相對於藍領階級,因當時上班族多以西裝、白襯衫為工作制服,故以「白領」稱呼。而「白領」也有隱喻工作環境不會弄髒衣袖的意思。 |

隨著時代推演,以提供體力或非體力分類的「藍領階級」與「白領階級」已不夠精確,所以開始有許多新分類名詞出現,如:

- 粉領族(pink-collar worker)

泛指女性上班族,主要是與白領作區隔,並非女性上班族穿著粉色衣服 - 灰領族(gray-collar worker)

職業特色為「體力」與「非體力」勞動的結合,因應著時代變遷而出的新興職業型態 - 銀領族(sliver-collar worker)

從「白領」延伸的名詞,指在白領中擔任更高階職位,如企業高階主管,或以白領階級之成效,給予更進一步處理的職務 - 金領族(gold-collar worker)

同為「白領」的延伸,顧名思義是指白領階級中,財富、權力的擁有者,如董事長、CEO等,又特以金融業、工商業的頂端職位為金領階級象徵

對於藍領階級錯誤的刻板印象

因為早期對藍領階級與白領階級的分類依據,讓許多人對於藍領階級都有些錯誤且失禮的刻板印象,像是「藍領階級的教育程度比較低」、「藍領階級領的薪水比較差」等。

上述印象可能適用於舊時代社會,但在現今社會中已有很多從事藍領工作的人員,都是受過高水準教育的知識份子,以及具備相當的專業知識,而且薪資也不見得比白領階級差,甚至有些優渥於白領階級。然而不論是白領、藍領階級,只要是腳踏實地、努力付出的勞動者都是值得令人敬重的,別因為職業差異就先入為主,戴上有色鏡片去看待,相信各位V粉也能在《做工的人》中,明白其中想表達的理念喔!

|延伸閱讀|

-1-scaled.jpg)